気の向くままつぶやき

【第360号】30年経ちました

にんぽう倶楽部は、月刊の情報誌「継続は力なり」を発行しています。

(有料/年会費制)

2025年5月号が、第360号 丸30年になりました。

この写真は、移転後に植えたスモモです。丸4年経ちました。

きれいでしょ! どれだけ実るのかな???

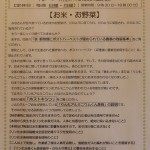

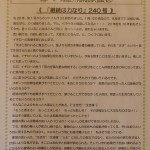

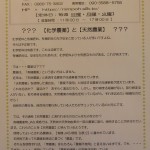

過去の区切りの号のトップページを紹介します。

画像をクリックすると拡大して読むことができます。

気が向きましたらお読みください。

第60号 丸5年ですね。

山あり谷ありではなく、谷あり谷ありの連続でした。

第120号 丸10年 ここからどこまで続けられるか・・・

節目ごとにしっかりと原点に帰る!!!

第240号 丸20年 続ければ続けるほど、世の中の矛盾が浮き彫りになってくる。

第350号 世の中は誤魔化し商品で溢れかえってしまった。

明らかに有害なものが含まれていても、「安全なもの」として大手を振って売られるようになってしまった。

なぜなんだろう?

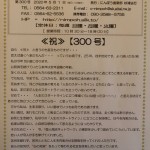

そして、第360号です。

写真でのトップページではなく、本文全体を以下に記します。

【360号】(丸30年)

長いような、短いような? 何かをしてきたような、何もしていなかったような … 楽しかったような、苦しかったような … 何とも言いようのない30年でした。

この先、どのような生活が待っているのか??? 「こうありたい!」というものはありますが … どうなっていくのかは想像もつきません。

そんな中、今回の内容は・・・

【 ? 樹齢って ? 】

100年、1000年、10,000年??? 木の寿命って考えたことがありますか?

果樹については、果樹の種類によって、20年から60年くらいが多いようです。

20年くらいから実成りが悪くなるので、順次、植え替えをしていく果樹園が多いようです。

誰が何を基準に決めたんでしょうね? 誰がどのように調べたんでしょうね? 疑問に思ったことありませんか?

私は、果樹であっても、樹木というものはみんな100年以上の寿命だと思っています。

いや、数百年かもしれない、千年以上もあって当たり前! と考えています。

どうして20年から60年くらいになってしまったのだろう?

それどころか ・・・ 近年は、Y台という苗木の果樹は10年くらいの寿命だという。

どうして寿命の短い果樹の開発・品種改良を進めるのだろう。

短期間で木の更新をさせることで、果樹の世界を牛耳ろうとするグローバル企業の力が働いているから? それもあるだろう。

遺伝子組換え農作物・ゲノム編集農作物と同じ道を果樹も歩むのだろう。

(杉の木では、花粉を出さない遺伝子組換えの木が、既に植林され始めている)

それ以上に ・・・ 100年200年、果樹園を管理し続ける後継者の引継ぎができないから! この理由が一番大きいように感じる。

リンゴや梨の木、苗木から育てて20~30年目くらいから、ある程度安定して実を実らせるようになるのでは??? その後、環境によって、50年・100年 … と続く、と私は思っています。

(人が、自然の摂理に反した余分なことをしなければ・・・という前提で)

私は現在63歳。毎年、少しずつ果樹の苗木を植え始めています。

安定するのが20~30年後? 私は90歳くらいになってしまう。

何のために苗木を植えるの? 後を引き継ぐ人がいるの? 今のところいません(ガックリ)。

100年先を考えた果樹の苗木の植樹、経費・労力・時間ばかりを取られて、収入はない。

今の時代、そんなことを誰がするのか ・・・

しかも、本当にその果物で収入をえられるかどうかは、その時(100年後?)になってみないと分からない。

こうしたことを考えたら、植えてからできるだけ短い期間で収穫ができ、自分ができなくなった時に簡単に伐採(伐根)できる果樹の開発が進むのも理解はできる。(自然への冒涜だと思うが…)

それが、遺伝子操作(遺伝子組換えやゲノム編集も含む)だとしたら ・・・ 理解はしても受け入れてはいけないのでは???

世の中へのささやかな抵抗? 私の楽しみ? 人生をかけた挑戦? ・・・ どれが主目的なのか分かりませんが ・・・ しないと気が済まない私がいるのです。

果樹についてもうひとつ!!!

ほとんどすべての農家(自然栽培農家も含めて)、そして、ほとんどすべての消費者も ・・・

毎年しっかり実らせることがいいことだと信じ込んでいる。

農家の収入や、消費者の欲望(食欲)から見ればその通りでしょう。

しかし、果樹の立場で考えたら ・・・ それは拷問なのでは??? と私は感じてしまう。

「成り年」という言葉、聞いたことありますか?

「隔年で豊作と不作があるのが果樹だ!」 なんて言い方をする人もいます。

成り年と不成り年の格差を少なくできるのが、優れた農家?

豊作・不作をなくし、毎年豊作にできる農家が称賛されるべき農家?

この考え方 ・・・ 私から見るとものすごく不自然に感じるのです。

「潅水」は必須だ? 「剪定」は常識だ? 「摘果」をすることで良い実を育てる?

自然栽培農家でも、この常識がまかり通っています。

慣行栽培農家の農薬や肥料は論外として・・・

私は、こう思うのです。

木はね、自らを元気に保つために、土から必要な成分を吸収するだけでなく、土の中で必要なものを作ってもらうための成分を木が土の中に吐き出している。

現代科学では理解できない・証明できない・成分も探し出せない・・・そういう未知の世界の自然の摂理がある。

必要な成分を作ってもらうために土の中に何かを吐き出しているときは、人から見れば元気のない木に見える。

そういう時は、実を付けないか、付けてもほんの少し。

吐き出すタイミングに「規則性」や「季節性」はない。

木1本1本が、自分のタイミングで自然発生的に動き出すのです。

それが自然の摂理!!!

そのタイミングが長く続けば、不成り年が何年か続くだけのこと。

そのタイミングが短ければ、豊作の年が続くかもしれない。

その地域の自然環境、立っているその土地の環境、土の中の環境、そしてその木との相性 ・・・ それらがすべてマッチすると、木はすくすく元気に育つ。

でもね、スクスク元気に育ったからといって、寿命が長くなるとは限らない。

じわりじわりとその土地の環境と相互交流しながらだんだん強く・長く生きるようになる、それが本来の姿なのでは?

このように考えると ・・・

「潅水」は、樹木と土中との自然な交流を妨害することになるのではないか? 水分を含んだ必要な成分を吸収する力を蓄えることができず、弱い木になっていくのではないか ・・・ このように思うのです・

「剪定」は、芽と根の関係性を断絶させる行為。イメージとして芽と根は繋がっている。1本の根に1本の根が繋がっている。剪定をするということは芽を摘むということ。つまり、その芽に繋がっている根を殺すこと。根を殺すと木が弱くなる。 ・・・ 私にはこのように見えます。

「摘果」は、子孫を残す行為の妨害になる。木は、自ら、落とす実は落とし、残す実は残す。

木が自ら選別をしながら、ベストのタイミングで順番に実を落としているのです。子孫を残すための本能として、自然の摂理として ・・・ その行為を人間が邪魔しているのでは? 木の自らの選択に委ねれば、その木にとって必要な実が残る。おそらく ・・・ その実が一番美味しい。その実を人間が「ごめんね、いただきますね!」 って感じです。

これが、私の果樹(樹木)に対する考え方です。

その中で、私なりに ・・・ こうしないと不便、こうしないと身体が持たない、という部分は、必要最小限で木に関わる。ごめんね、この枝はどうしても邪魔だから切るね! って感じで。

また、木が苦しそうだな~~~ 辛そうだな~~~ と感じた時に、どんなタイミングで周りの環境を整えるかを考える。草刈りや周りの木などとの絡み合い、風当たりや陽当たりなどなど …

かといって、風当たりを少なくして陽当たりを良くすればいいというものではない。

木を見ながら ・・・ 耐えられる風当たりの強さを考えます。しっかり育ってしまえば、あまり考えなくてもいいと思いますが・・・

こんなことを考えながら ・・・ できる限り木と会話をしたつもりになって ・・・ 10年後30年後50年後100年後を想像しながら木と関わっていきたいのです。

これは野菜も同じなんですけどね。

野菜の場合は、1年ごとにタネが入れ代わり、土の中との関係性は果樹とは違うように感じると思いますが ・・・ 実は同じ!

今年の野菜が、次のシーズンに必要だと思う成分を土の中に送り込んでいる。それが何なのかは分からないが・・・ 送り込んだ成分が次の年に必要な成分を作り出す。

果樹と同じように、送り込む時期が、野菜が育つタイミングと重なると、その年の野菜は不出来になる、ということだと思う。

土と植物は、常に交流しながら、お互いにバランスを取り合っている。

お互いにとって良い環境を作り合っている。

そんな姿のほんの一部でいいから、私自身、肌で感じたいと思っている。

そのための果樹園なのです。

その途中経過の中で、ものすごく美味しい果物をみなさんにお届けできればそんなうれしいことはありません。

そして、その果樹園を引き継ぎたいという人が現れてくれたら ・・・ さらにそんなうれしいことはありません。

とはいうものの、想いを理解しようとしない人であったとしたら ・・・ 耕作放棄地に戻してしまった方がマシ! という私もいるのです(笑)。

移転前は、できるだけ早く果樹を植えて ・・・ 少しでも早く少しでもいいから実らせたい、と思っていた。

実際に環境整備を始めてみると ・・・ 土の急激な変化、周りの草木の急激な変化 ・・・ ちょっと無理があるよな~~~と感じるようになってきました。

後々の作業性を考えて、斜面をひな壇に作り変えている。

ひな壇にするためには、かなりの量の土を削り移動する。

一時的に草が全くなくなり、そして、今までとは全く違う草が増えてくる。

その後、畑と共生できるような草に少しずつ変わっていく。

土の変化、草の変化に合わせるように環境整備を進めていこうと思うようになってきた。

結果として、土手が崩れない丈夫なひな壇になっていくような気がする。

土は柔らかいのに土手が崩れない ・・・ ものすごく多くの草が・根が絡み合いながら、草や木、自らの命を守るために、土手を崩れないようにしている。

自然の力は想像以上にすごい、そして強い。

人がどれだけ必死で固めても簡単に崩れてしまうのに、しっかり草が生えてくると崩れなくなるのです。

(土手に除草剤を使う行為は、土手を崩す行為! 近年、線路の路肩が崩れる事故が多発しています。理由は簡単です。安易に大量の除草剤を使うからです。想定外の自然災害ではありません)

樹齢を考えると、にんぽう倶楽部の30年なんて ・・・ 瞬き(まばたき)の一瞬くらいの時間でしかない。

その一瞬でできることなんて「たかが知れている」。

でもね、その「たかが知れている」くらいのことを、こまめにコツコツする人が増えないと、社会の安定は得られないのでは! 私はそう思っているんです。

木も土手も同じでしょ!

急激な変化は長続きしないんです。安定もしないんです。

土手は、ゆっくり・じっくり、いろいろな草の根が絡み合うことで、柔軟性がある丈夫な土手になる。単一の草ではダメなんです。特別強い草だけが繁茂してもダメなんです。

人間社会も同じなのでは!!!

私が何をどれだけ頑張っても社会は変わらない。どれだけの力を付けても変わらない。でもね、私のような生き方をする人が一定数以上になれば社会は確実に変わっていくのです。

そう信じて、残りの人生をゆっくり・じっくり歩んでいきたいと思っています。

(第360号の本文、ここまで)

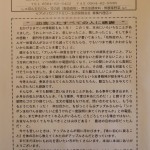

情報版「継続は力なり」は、本文のほかに、いろいろな資料なども付けて、毎月A4用紙20ページくらいになります。

商品紹介などの宣伝はあまりありません。

多くの人があまり知らないことの中で、多くの人に知って欲しいと思う内容をお付けするようにしています。

多くの人に知られると困る、という人や企業などからの嫌がらせは常に付きまといます。

知名度の全くない個人は、信用力のある人や企業からの嫌がらせで、アッという間に信用を失います。

こんな繰り返しの30年。

にんぽう倶楽部の信用、杉浦個人の信用 ・・・ ほんのほんの一部の長い付き合いのある人を除いては、一向に高まる気配はありません(笑)

でもね、私は思っているんです。

誰が言ったか? ではなく、何を言ったか?

誰を信用するか? ではなく、何を信用するか?

何を信用するか? ではなく、何を聞いてどう判断するのか?

その判断を、どのような言動にしていくのか?

杉浦を信用するかどうかは関係ない!

杉浦を疑うかどうかも関係ない!

杉浦が言ったことをどう咀嚼できるのか ・・・ と考えて欲しいのです。

どんな有名な人が言ったことも、同じように、どう咀嚼していくのか ・・・

ということが大事だと思っています。

私は、私として、その時その時に、大事だと思う情報をこれからも発信していきます。

その情報を得た人の中に、「確かにその通りだ! もっと深堀してみよう!」と思ってくださる人が、1年にひとりでいいから増えていって欲しいな~ と思っています。

そして、どこかで行動が重なることがあったら、そんなうれしいことはありません。

2025.04.22

気の向くままつぶやき